Представляем еще одну книгу из фонда «Редкой книги» нашей библиотеки:

Слово о полку Игореве. — 2-е изд. — М.: Детгиз, 1955. — 230 с.

ISBN отсутствует

ISBN отсутствует

Тип обложки: твёрдая

Страниц: 232

Содержание:

- Дмитрий Лихачёв. Золотое слово русской литературы (вступительная статья), стр. 5-42

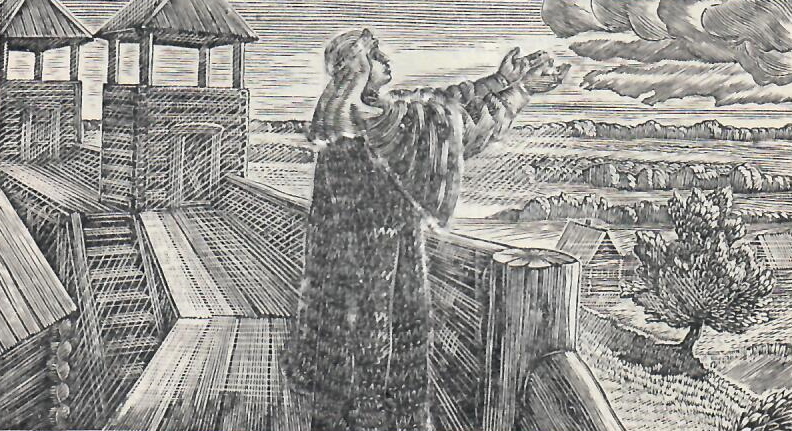

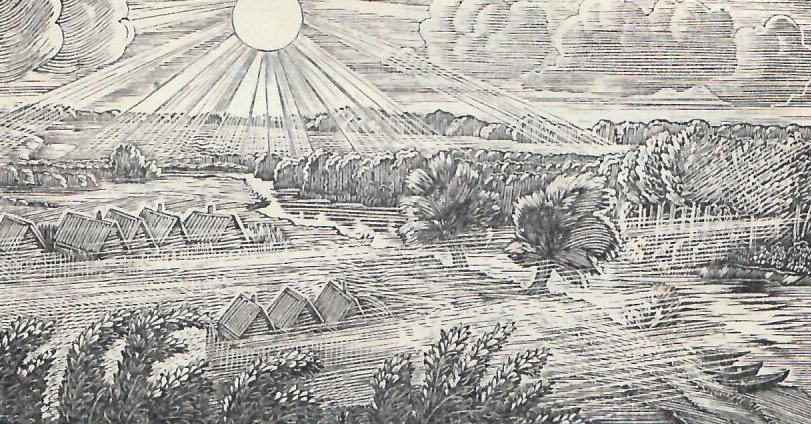

- Слово о полку Игореве (поэма, перевод Д. Лихачёва, иллюстрации В.А. Фаворского). Текст и перевод с древнерусского, стр. 43-112

- Поэтические переложения «Слова о полку Игореве»

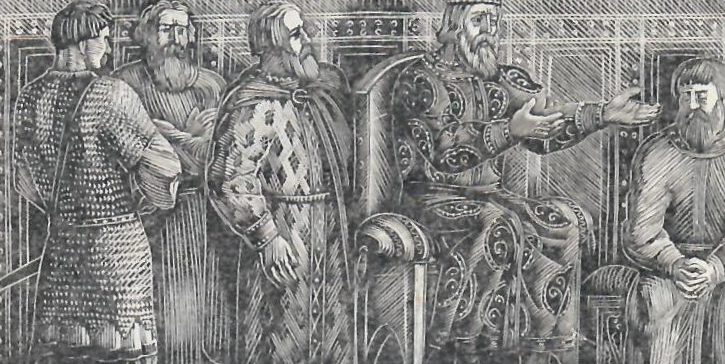

- Слово о полку Игореве (поэма, перевод А. Майкова, иллюстрации М. Пикова), стр. 115-136

- Слово о полку Игореве (поэма, перевод Н. Заболоцкого, иллюстрации М. Пикова), стр. 137-164

- Объяснительный перевод «Слова о полку Игореве», стр. 165-190

- Примечания, стр. 191-228

Примечание:

Вступительная статья, редакция текста, дословный и объяснительный перевод с древнерусского, примечания Д. С. Лихачева

Гравюры к тексту и переводу, титульный лист, фронтиспис и переплет В. А. Фоварского

Гравюры к поэтическим переложениям, украшения и шмуцтитулы М. И. Пикова

Макет книги В. В. Пахомова

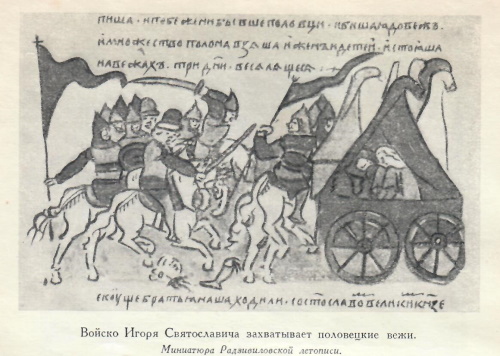

«Слово о полку Игореве» — памятник древнерусской литературы последней четверти 12 века. Повествует о неудачном походе на половцев в апреле – мае 1185 года новгород-северского князя Игоря Святославича. В походе принимали участие его сын – Владимир, брат — курский и трубчевский князь Всеволод Святославич Буй Тур, племянник – рыльский князь Святослав Ольгович, а также черниговский отряд во главе с воеводой Ольстином Олексичем. 12.5.1185 русские отряды потерпели тяжелое поражение, руководители похода попали в плен к полководцам. Создан предположительно в 1188 году или вскоре после того.

Произведение не имеет жанровых аналогов, несмотря на отдельные черты сходства с некоторыми древнерусскими памятниками. Встречающиеся в научной литературе определения «Слова…» (героическая поэма, памятник светского торжественного красноречия, былина и др.) не учитывают всех особенностей текста; распространенное именование произведения поэмой – чистая условность. В памятнике присутствуют элементы двух фольклорных жанров – плача и славы, которые в фольклорных произведениях никогда не сочетаются; широко используется образность фольклорного происхождения: олицетворенные силы природы, гиперболизированное богатырство и мужество князя Всеволода Буй Тура, вещий сон киевского князя Святослава Всеволодовича, плач-заклинание жены князя Игоря – Ярославны и др.

Структура «Слова…» — чередование сюжетного повествования, развернутых монологов персонажей и авторских лирических отступлений ретроспективного характера, содержащих воспоминания об усобицах более чем столетней давности. Текст ритмизован, однако природа ритмизации (стихотворная или прозаическая) остается дискуссионной. До сих пор не объяснено использование в «Слове…», наряду с христианскими элементами, элементов языческих (упоминаются боги Велес, Дажьбог и др.), причем лишенных негативной оценки. Предметом споров является сложное отношение автора к главному герою, в целом нехарактерное для древнерусской литературы: Игорь Святославич осуждается за самовольный и самонадеянный поход на половцев без уведомления киевского князя и одновременно прославляется как мужественный полководец, сражавшийся за христиан русских против язычников половцев; при этом его образ контрастирует с образом его деда – князя Олега Святославича (прозванного в «Слове…» или за причиненное горе, или за собственные злоключения «Гориславличем»), воевавшим за отцовское наследство в союзе половцами против древнерусских князей. Текст строится по фольклорно-мифопоэтической модели: поражение как символическая смерть – освобождение бежавшего из плена князя как воскрешение, возвращение из мира мертвых. Уникальность произведения связана с его происхождением: скорее всего, «Слово…» было создано как книжный памятник на основе неизвестного фольклорного текста. Многочисленные попытки установить автора «Слова…» являются неубедительными.

Рукопись была открыта гражданином А.И. Мусиным-Пушкиным предположительно во 2-й половине 1780-х годов (местом обнаружения он называл Спасо-Ярославский монастырь); с нее была снята копия для императрицы Екатерины II незадолго до ее смерти, а в 1800 текст был опубликован. Во время пожара Москвы, в отечественную войну 1812 года, рукопись сгорела. В конце 19 в. начались споры между сторонниками подлинности памятника и «скептиками» которые, подчеркивая уникальность «Слова…» в древнерусской литературе и темную историю его обнаружения, считали произведение мистификацией, созданной в 18 в. Однако основная историографическая традиция признает подлинность памятника.

Высокие художественные достоинства «Слова…» — оригинальность образов, глубина психологических характеристик, эмоциональность повествования – делают памятник близким литературе Нового времени. Его воздействие обнаруживается в произведениях многих русских писателей 19 – 20 вв.: А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, А.А. Блока, О.Э. Мандельштама, А. И. Солженицына, И.А. Бродского и других. «Слово…» неоднократно переводилось на русский язык (И.И. Козлов, В.А. Жуковский, А.Н. Майков, К.Д. Бальмонт, Н.А. Заболоцкий, С.В. Шервинский, Н.И. Рыленков и другие); оно нашло отражение в русской музыке (опера «Князь Игорь», А.П. Бородина, постановка 1890 года; балет «Ярославна» Б.И. Тищенко, постановка 1974 года); и изобразительном искусстве (В.М. Васнецов, В.Г. Перов, В.А. Фаворский).

Источники: Большая Российская энциклопедия: в 35-ти т. Т. 30. Сен-Жерменский мир 1679 — Социальное обеспечение / предс. науч.-ред. совета Ю. С. Осипов. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2016. – С. 444 – 445.

Кроме того, представляем 2 пособия из нашего фонда по произведению «Слово о полку Игореве»

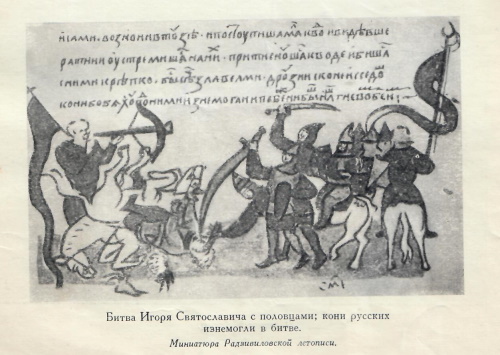

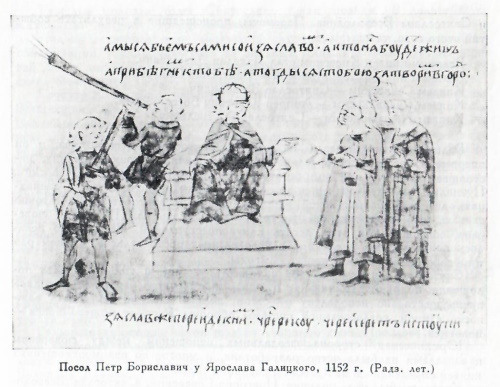

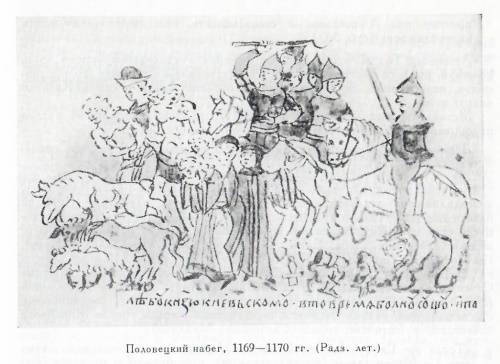

Слово о полку Игореве в иллюстрациях и документах: пособие для учителей средней школы – Ленинград.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР Ленинградское отделение, 1958. – 216 с.

Содержание:

Содержание:

- Бессмертное произведение древней русской литературы (Вступительная статья Д.С. Лихачева).

- Культура Руси до монгольского нашествия.

- Открытие и первое издание `Слова

- Золотое слово русской литературы

- Слово` в русской и зарубежной культуре 19 — начала 20 века

- Слово` в наше время

- Краткая библиография

- Список использованной литературы

- Аннотированный перечень репродукций

Более восьми веков назад, в 1187 году было создано «Слово о полку Игореве» — величайшее произведение древней русской литературы. Протекшие столетия не приглушили его патриотического звучания и не стерли его ярких красок. Интерес к «Слову о полку Игореве» не только не уменьшился, но становится все более и более широким, все более и более глубоким. Почему же так долговечно «Слово о полку Игореве», столь небольшое по своим размерам? Почему идеи «Слова» и его художественность продолжают волновать нас и до сих пор? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, в этой книге авторы попытались всесторонне рассмотреть легендарное «Слово…».

Рыбаков, Борис Александрович. «Слово о полку Игореве» и его современники: учебное пособие / Б. А. Рыбаков. — М.: Наука, 1971. — 292 с.: ил.

Книга представляет собой исследование о самой поэме, об исторической роли упоминаемых в ней лиц и о событиях, воспетых в ней. В книге раскрыта на основе русских летописей жизнь героев «Слова» на протяжении нескольких десятков лет и показана длительная борьба Руси с половцами. Особое внимание удалено источниковедческому анализу летописей XII в., главным образом описанию событий 1185 г., заново решается вопрос о месте битвы на Каяле. Отдельный раздел книги посвящен определению времени написания «Слова» и воздействию поэмы на современников: летописцев 1180-90-х годов, художников-миниатюристов XII-XIII вв., поэтов начала XIII в. Автором предпринята попытка восстановления первоначальной конструкции поэмы, нарушенной позднейшими переписчиками.

Книга представляет собой исследование о самой поэме, об исторической роли упоминаемых в ней лиц и о событиях, воспетых в ней. В книге раскрыта на основе русских летописей жизнь героев «Слова» на протяжении нескольких десятков лет и показана длительная борьба Руси с половцами. Особое внимание удалено источниковедческому анализу летописей XII в., главным образом описанию событий 1185 г., заново решается вопрос о месте битвы на Каяле. Отдельный раздел книги посвящен определению времени написания «Слова» и воздействию поэмы на современников: летописцев 1180-90-х годов, художников-миниатюристов XII-XIII вв., поэтов начала XIII в. Автором предпринята попытка восстановления первоначальной конструкции поэмы, нарушенной позднейшими переписчиками.

Тобольская районная централизованная библиотечная система Муниципальное автономное учреждение "ТРЦК"

Тобольская районная централизованная библиотечная система Муниципальное автономное учреждение "ТРЦК"